« De toute façon, il n'y a pas de risque de délocalisation de l'emploi puisqu'à 97%, le Doliprane est consommé en France. Le Doliprane qui est fabriqué en France pour des consommateurs français. On est des gros consommateurs de paracétamol (…) et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. » (Roselyne Bachelot, le 16 octobre 2024 sur BFMTV).

Depuis près d'une semaine, la classe politique est agitée par une information économique importante : le groupe français Sanofi ("fleuron de l'industrie pharmaceutique") a annoncé le vendredi 11 octobre 2024 qu'il s'apprêtait à vendre sa filiale Opella, son pôle activité Santé Grand Public, au fonds d'investissement américain CD&R (Clayton Dubilier & Rice). Parmi les médicaments produits et commercialisés par Opella, il y a le très connu et très consommé analgésique, le Doliprane, du paracétamol qui est un anti-douleur et un anti-fièvre. Émotion chez les Français et émoi dans la classe politique.

Dans ce dossier, je suis déconcerté par l'impéritie terrible du monde politique, qu'elle vienne du gouvernement ou de l'opposition. On pourrait croire à du populisme économique, voire du populisme médicamenteur (Didier Raoult avait inauguré le genre), mais j'ai bien peur que ce soit sincère, ce qui serait pire à mon sens car cela signifierait une méconnaissance totale du monde économique, celui des entreprises, et du monde de la recherche et de l'innovation. Heureusement, quelques éditorialistes, quelques chroniqueurs se montrent un peu plus connaisseurs et surtout, rationnels sur ce sujet.

Mais avant d'être rationnels, ne rejetons pas l'émotion. J'ai la chance de ne pas consommer beaucoup de Doliprane parce qu'il m'arrive rarement d'avoir mal à la tête, mais ce n'est pas le cas autour de moi, et je connais beaucoup de personnes proches pour qui le Doliprane fait partie d'éléments nécessaires à leur vie ordinaire. En termes de consommation, les Français avalent dix boîtes de Doliprane par an pour chacun d'eux, bébés compris (et bien sûr, les bébés ne doivent pas en prendre aux doses pour adultes), ce qui montre à quel point ce médicament est familier des Français.

Donc, que les Français en général s'inquiètent que l'entreprise qui produit le Doliprane soit revendue à un groupe américain, qui en plus est un groupe financier et pas un groupe industriel dans le domaine de la santé, c'est tout à fait normal. Ce qui l'est moins, c'est que le monde politique, censé apporter des solutions pratiques et concrètes aux inquiétudes des Français, dise n'importe quoi sur le sujet, jusqu'à vouloir nationaliser (pour le groupe FI) le groupe Sanofi qui, je le rappelle, représente un capital de quelque 127 milliards d'euros, une somme dont dispose bien évidemment l'État qui n'a "que" 3 500 milliards d'euros de dette publique ! À les écouter, il faudrait tout nationaliser, tout planifier, comme dans l'épopée soviétique dont les résultats économiques ont pourtant montré leurs ...non-preuves !

Ceux qui se croient les plus malins, par antimacronisme primaire que je dirais aujourd'hui anachronique (plus la peine de tirer sur Emmanuel Macron, il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle), évoquent les désastreuses conséquences de la politique industrielle du Président de la République. À cela rappelons que l'État n'est pas tout (on ne prête qu'aux riches) et que nous sommes (encore ?) dans une société de liberté d'entreprise, que la décision de Sanofi de vendre une partie de sa production est une décision privée d'une entreprise privée, et qu'elle a le droit de définir comme elle l'entend sa propre stratégie industrielle (et heureusement que l'État ne commence pas à s'ingérer dans les stratégies de toutes les entreprises françaises, quand on voit sa capacité à gérer déjà ses propres comptes publics).

Il faut déjà indiquer quelques précisions. Par exemple, quel est le projet de Sanofi ? C'est de vendre 50% du capital de sa filiale Opella au fonds d'investissement américain CD&R pour la somme d'environ 7 milliards d'euros (la capitalisation d'Opella est évaluée à 15 milliards d'euros). Ce fonds n'a pas d'objectif industriel mais un objectif de rentabilité financière, probablement sur cinq ans. Ensuite, il revendra ses actions d'Opella. Il serait déjà plus intéressant de connaître la nationalité de ce futur acquéreur que la nationalité du fonds acquéreur d'aujourd'hui.

Précisons aussi qu'Opella fabrique et commercialise 115 marques de médicaments, dont certains très connus du grand public qu'on peut acheter sans ordonnance, comme le Doliprane, bien sûr, mais aussi l'Aspégic, le Phosphalugel, la Lysopaïne, etc. Le chiffre d'affaires d'Opella (5,2 milliards d'euros) correspond à 12% du CA de Sanofi. La filiale, qui emploie 11 000 salariés, possède treize usines dans le monde dont deux en France, à Compiègne et à Lisieux, et la transaction avec CD&R a été négociée sur la base d'une valeur autour de 15 milliards d'euros (16,41 milliards de dollars). Sanofi garderait la moitié du capital d'Opella pour avoir un droit de veto sur les orientations stratégiques.

Cette vente est conforme à la stratégie de Sanofi annoncée dès octobre 2023. Dans "Les Échos" du 15 octobre 2024, Frédéric Oudéa, le président de Sanofi, a affirmé qu'il n'était donc pas question de délocalisation de deux usines françaises : « Cela fait dix ans que l'on ne cesse d'investir à Lisieux, un investissement de 20 millions d'euros est par ailleurs en cours pour augmenter de 40% les capacités de production et de stockage du Doliprane. ».

En outre, si le fonds était français, y aurait-il la même destinée avec l'entreprise ? Probablement. On peut d'ailleurs regretter l'absence de fonds d'investissement français, et surtout, de fonds de pension qui permettrait de préserver les entreprises françaises de leur nationalités et les start-up françaises de recueillir des fonds français. Ces fonds de pension seraient issus d'un inévitable complément de la retraite par répartition par la retraite par capitalisation (un mot qui fait peur en France mais pourtant, ce tabou favorise les plus aisés puisque ceux-là savent investir et capitaliser depuis longtemps pour avoir des compléments de retraite, mais c'est un tout autre sujet...).

Dans ce dossier, les politiques laissent croire qu'ils découvrent la situation alors qu'on peut voir, par exemple, une chronique économique de BFMTV l'annoncer déjà le 17 juillet 2024. C'est vrai que la nomination du futur Premier Ministre et les Jeux olympiques et paralympiques avaient beaucoup occupé les esprits politiques. Mais, comme je l'ai rappelé plus haut, la stratégie de Sanofi avait déjà été communiquée l'an dernier. Ce qui est regrettable, c'est que par démagogie, la classe politique confond allègrement plusieurs notions que j'énumère ici pêle-mêle : la souveraineté sanitaire, le patriotisme économique, les considérations sociales, la logique industrielle et l'intérêt national.

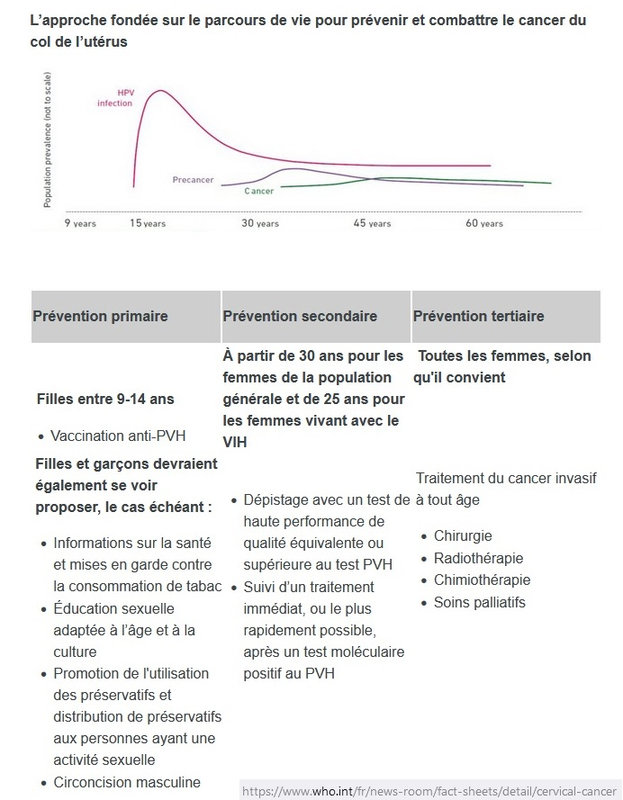

1. La souveraineté sanitaire d'abord. Elle doit être au niveau européen et pas seulement français, c'est l'échelle qui est la meilleure. Or, qu'en est-il de la souveraineté sanitaire avec le Doliprane, médicament le plus consommé en France et à ce titre, faisant partie des médicaments "stratégiques" ? Actuellement, cette souveraineté sanitaire est inexistante pour le Doliprane ! En effet, si l'usine qui fabrique ce médicament est en France, le principe actif, la molécule cruciale qui fait l'effet du médicament, n'est pas fabriquée en France ni en Europe, mais en Chine.

Or, justement, avec la prise en compte de l'importance de la souveraineté sanitaire après la crise du covid-19, une usine va être mise en route près de Toulouse pour produire ce principe actif, et Sanofi y a même investi 500 millions d'euros. Cela signifie que la souveraineté sanitaire sera plus assurée demain, même avec l'achat de la moitié d'Opella par un fonds d'investissement américain, qu'aujourd'hui où le principe actif dépend du bon vouloir des usines chinoises. Pour rappel, je précise que la souveraineté sanitaire n'a pas d'intérêt en période ordinaire, mais seulement en période de crise sanitaire, or, dans une telle période, si la crise est mondiale, comme celle du covid, les tensions de production en Chine seront très fortes et si on peut l'imaginer aussi en Europe, les pays européens pourront cependant avoir la garantie d'être prioritaires.

Invitée de BFMTV, l'ancienne Ministre de la Santé (et ancienne pharmacienne) Roselyne Bachelot, qui connaît un peu le sujet, a déclaré le 16 octobre 2024 : « Il n'y a pas de risque sur notre souveraineté avec un produit qui est, je ne voudrais pas dire en fin de vie, mais enfin, qui est, pour parler pudiquement, mâture, qui n'est protégé par aucun brevet... ». Effectivement, déjà aujourd'hui, rien n'empêche une entreprise étrangère de venir produire et vendre en France du Doliprane (avec des coûts de production moindre qu'actuellement s'il veut conquérir des parts de marché). En revanche, le prix des médicaments est régulé en France, et donc, il n'y a pas de risque d'augmentation du prix avec un changement de propriétaires du producteur.

2. Le patriotisme économique. Là aussi, cette notion paraît bien incertaine. Aujourd'hui, l'économie est ouverte et mondialisée. La compétition est forte partout dans le monde. On le voit pour les GAFAM (et pas seulement elles), les multinationales n'ont pas de nationalité. La seule patrie d'une grande entreprise, c'est celle de l'argent. Est-ce une catastrophe ? Non, heureusement ! C'est le principe de toute entreprise, faire des bénéfices, elles assurent ainsi, par ses bénéfices, sa pérennité pour employer ses nombreux salariés (et faire vivre leurs familles), proposer aux consommateurs leurs produits et attirer les investisseurs dans leur capital, sans compter financer le ou les États où elles sont établies par l'impôt direct (IS), indirect (TVA) et les cotisations sociales (salaires).

Deux exemples permettent de montrer que l'intérêt des Français n'a plus grand-chose à voir avec le patriotisme économique, ce qui peut attrister mais ce sont les faits. Exemple positif (grâce à Jean-Louis Borloo, qui fut maire de Valenciennes) : lorsque les Français achètent des voitures Toyota, ils engraissent des capitaux japonais, certes... mais ils favorisent des emplois français, puisque l'usine de Valenciennes a fait renaître un nouveau dynamisme économique. Exemple négatif, toujours dans le secteur automobile : le patron de Stellantis Carlo Tavares a déjà averti qu'il n'excluait pas la fermeture d'une usine en France (4 500 emplois à la clef). On peut aussi rappeler les délocalisations européennes de Renault (à Novo Mesto, en Slovénie pour la Twingo ; quand je me suis rendu près de Trieste, j'ai été très impressionné par le nombre de véhicules qui attendaient d'être livrés ; la future Twingo 100% électrique commercialisée en 2026 sera fabriquée à Novo Mesto, selon une information du 24 juillet 2024).

Bref, la nationalité d'une entreprise ne signifie plus rien, d'autant plus que les nombreuses participations au capital proviennent de multiples pays (multinationalité des capitaux, multinationaux des sites de recherche et de production, multinationalité des composants et matières premières, multinationalité des clients). En clair, le patriotisme économique n'est pas un patriotisme de nations, c'est un patriotisme d'entreprises. L'entreprise, lorsqu'elle est géante, est devenue un État, avec la même puissance financière. C'est le cas des GAFAM, mais pas seulement.

3. Les considérations sociales. Elles sont importantes dans un pays qui a perdu des millions d'emplois industriels en quatre décennies. Depuis 2017, la politique économique et fiscale d'Emmanuel Macron a justement permis de redresser l'emploi et surtout, l'emploi industriel, et réduire le chômage durablement. 2024 est d'ailleurs une année politique cruciale et tout le monde, du moins les sérieux, espèrent que le choc de la dissolution et celui du déficit à réduire ne contreviendraient pas à l'attractivité économique de la France (malgré les perspectives "négatives" sur le redressement des finances publiques de la France, l'agence de notation Fitch Rating a tout de même maintenu la note de AA–, l'équivalent de 17/20, pour la France pour cette raison économique : la France a une économie saine, il faut le répéter !).

Une fois écrit cela, je reviens au Doliprane : même vendue à un fonds américain, il n'y a aucune raison que l'usine française qui fabrique le Doliprane soit délocalisée alors qu'elle fournit les Français pour 97% de se production. Les Américains ont eux-même leur paracétamol déjà commercialisé avec sa marque. Il y a donc découplage, comme c'est le cas pour Toyota ou Renault, entre nationalité des capitaux et implantation géographie des usines.

4. Logique industrielle. C'est le plus important à mon sens. Une bonne entreprise, celle qui évite le dépôt de bilan et qui s'agrandit au fil des années, c'est une entreprise qui prend les bonnes décisions au bon moment sur sa stratégie à long terme. Or, quel est l'intérêt de Sanofi à continuer à produire le Doliprane ? Pas grand-chose. En effet, le principe actif est dans le domaine public depuis longtemps. Je précise ce que cela signifie : cela veut dire qu'un brevet qui a protégé la molécule pendant une durée déterminée (généralement vingt ans, peut-être un peu plus pour le secteur pharmaceutique à cause de la durée des tests cliniques), ne la protège plus aujourd'hui (et depuis longtemps). En somme, c'est comme les droits d'auteur : soixante-dix ans après la mort de l'auteur, ses écrits tombent dans le domaine public et n'importe qui, n'importe quelle entreprise peut fabriquer et vendre des œuvres de cet auteur sans verser de droits d'auteur. Pour les inventions qui sont dans le domaine public, cela signifie que tout le monde est autorisé à produire et vendre ces inventions sans verser de royalties. C'est le principe des médicaments génériques, beaucoup moins coûteux que les médicaments d'origine parce que leurs coûts ne viennent que de la fabrication et pas de la recherche et développement en amont (qui justifie les royalties).

En clair, pour produire et vendre du Doliprane, c'est comme vendre n'importe quel produit sans valeur ajoutée, c'est un travail d'industriel et pas de pharmacien, pour réduire les coûts, par exemple. Le Doliprane est un produit stable, peut-être pas en fin de vie (sauf si on trouve mieux) mais en fin d'intérêt pour un grand groupe d'innovation comme Sanofi. En récupérant 7 milliards d'euros, Sanofi a ainsi la possibilité d'investir encore plus massivement qu'auparavant dans la recherche et développement pour trouver d'autres médicaments pour demain, assurer une rente par la protection de ses futurs brevets et aller de l'avant. Tout euro misé dans la R&D (recherche et développement) est un espoir supplémentaire de guérir des maladies aujourd'hui incurables (en particulier le cancer). Il faut aussi bien comprendre que les résultats de la recherche sont proportionnels aux investissement de recherche alloués. On le voit par exemple avec SpaceX d'Elon Musk qui, dans le domaine spatial, a réussi le 13 octobre 2024 un véritable exploit technologique (et probablement économique), simplement parce qu'il a su investir à bon escient son argent.

Économiste à la Sorbonne, Nathalie Coutinet a affirmé le 24 septembre 2024 sur France Culture que l'évolution de l'industrie pharmaceutique était la même aussi chez les concurrents de Sanofi, à savoir Johnson & Johnson, GSK, Pfizer, Novartis et Servier : « Tous les grands laboratoires pharmaceutiques se séparent de ces branches [médicaments dans le domaine public] pour se concentrer sur des médicaments innovants, beaucoup plus chers et rentables. ».

Dans une société de liberté, il ne convient pas à l'État de dire aux entreprises ce qui est bon ou pas pour leur stratégie, et c'est intérêt de tout le monde, entreprises, capitaux, employés, consommateurs et États, que les grands groupes prennent les bonnes décisions pour leur stratégie.

5. L'intérêt national. Terminons par cet intérêt national si galvaudé. L'intérêt à moyen et long terme, c'est à la fois de préserver dans son giron une grande entreprise capable d'investir dans l'avenir, et dans le secteur de la santé, il y a encore beaucoup de travail de recherche, et c'est d'être capable de répondre correctement aux demandes de médicaments selon les besoins.

La manière dont s'organisent les entreprises n'a pas beaucoup d'intérêt, dans les faits. L'État n'a rien à faire dans certains capitaux, et on voit bien que l'État a été capable de faire d'énormes erreurs stratégiques dans le passé en matière industrielle. En revanche, il doit permettre, quel que soit le type d'entreprises (entreprises françaises, étrangères, ou même publiques), de donner la possibilité de continuer le développement de l'innovation. En ce sens, contrairement à ce que disent souvent certains responsables politiques (cela fait dix ans que certains râlent), le crédit impôt recherche (CIR) a fait beaucoup pour inciter les grandes entreprises à investir massivement en France dans la recherche et développement.

On comprend bien que l'hypothèse d'une nationalisation de Sanofi (financièrement impossible à imaginer pour l'État français), si elle pourrait répondre de manière particulièrement démagogique et coûteuse à la réelle inquiétude des Français sur cette annonce de vente d'Opella, ne répond pas du tout ni à la logique industrielle ni à l'intérêt national. Cela fait longtemps qu'on sait bien que la nationalité des véritables propriétaires des entreprises, en particulier la nationalité française, n'assure aucune éthique particulière (cf le scandale des EHPAD, par exemple).

Écoutons encore Roselyne Bachelot : « Et vraiment, le cirque qu'il y a autour de ça me paraît complètement... Je comprends les salariés du site qui ont peur et qui ont besoin d'être rassurés, mais que des responsables politiques connaissent aussi peu l'industrie et le marché pharmaceutiques, c'est quand même un peu grave ! ». Le consultant financier et essayiste Alexis Karklins-Marchay, sur Twitter le 16 octobre 2024, a également dit la même chose, en termes plus crûs : « Immense lassitude de tant de bêtises et de démagogie de la part de ces élus qui ne connaissent rien au monde de l'entreprise (Panot confondait par exemple chiffre d'affaires et bénéfices...) ! (…) Nous nous noyons dans ce marécage d'idiotie. ». En réaction aux déclarations du groupe FI, le journaliste Claude Weill, le 15 octobre 2024 sur Twitter, faisait état de son incompréhension : « Nationaliser un groupe transnational qui pèse 120 milliards d'euros, avec un capital déjà étranger à plus de 70% (dont US 44%) et 5,5% de son CA en France, pour “sauver” un médoc qui est dans le domaine public et dont il existe une bonne dizaine d’équivalents… Plus débile, je cherche, je trouve pas. ».

Sur BFMTV le 14 octobre 2024, le professeur Philippe Juvin, député LR, était lui aussi en colère : « C'est révélateur de notre modèle économique. C'est révélateur d'une hypocrisie de la classe politique. Et c'est révélateur d'une certaine ignorance du sujet. D'abord, l'hypocrisie. Quand je vois qu'un certain nombre de mes collègues du parti socialiste sont en train de signer une tribune en disant : "surtout, il ne faut pas qu'il parte !". Dans ce cas-là, arrêtez d'augmenter des impôts sur les entreprises (…). Donc, ils se plaignent des maux qu'eux-mêmes créent. Deuxièmement, c'est une affaire d'ignorance absolue. Le fait qu'il y ait cette vente ne signifie pas que demain, on n'aura pas de Doliprane en France. Imaginez même que l'usine ne bouge pas. Ce n'est pas parce que vous fabriquez un médicament en France, et d'ailleurs, on ne le fabrique pas, je vais y revenir, que ce médicament est disponible pour la France. L'usine, elle fabrique des médicaments, elle les vend au monde entier. (…) Qu'est-ce qui fait en revanche qu'il y ait des pénuries ? Ce qui fait qu'il y ait des pénuries en France, de paracétamol et d'autres médicaments, c'est que le prix du médicament est trop faible. Quand une usine, où qu'elle soit, en France ou ailleurs, fabrique du paracétamol, elle a plutôt intérêt à le vendre en Allemagne qu'en France, parce qu'en Allemagne, c'est 25% plus cher. Enfin, troisièmement, dans cette affaire, c'est extrêmement révélateur de nos politiques économiques, parce que d'abord, il n'y a pas un seul gramme du principe actif qui est fabriqué en France (…), la molécule, le médicament, est formée en Asie à 100%, dont 80% en Chine. ».

Quant à la "blogueuse libérale" Nathalie MP Meyer, dans son billet du 17 octobre 2024 (qu'il faut lire !), elle est également choquée (comme on pouvait s'y attendre) : « Voilà qui est fort de café. On sort tout juste d’une séquence budgétaire qui n’a pas masqué combien les marges de manœuvre de nos finances publiques s’étaient évanouies dans des niveaux de déficit et de dette alarmants, mais on pourrait s’endetter encore un peu plus pour investir dans la fabrication du Doliprane ? Et ce faisant, devenir juge et partie en entrant en concurrence avec d’autres acteurs de ce marché comme UPSA par exemple ? Ridicule, bien sûr, et typique des gesticulations aussi incohérentes que surjouées qui accompagnent chaque évocation du mot "souveraineté". ». Elle a rappelé en outre l'énorme coût de la conception des nouveaux médicaments : « Gardons à l’esprit qu’il faut en moyenne 11,5 ans pour la mise au point d’un médicament et que seuls 7% des médicaments entrant dans un essai clinique de phase 1 accéderont au marché (chiffres du LEEM, syndicat des entreprises du médicament en France). ».

Il serait temps que les Français puissent recevoir une instruction ou une culture économique non idéologisée. Cela permettrait de valoriser notre véritable excellence, celle de la recherche et de l'innovation, par des réussites industrielles qui attendent d'être majeures.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (17 octobre 2024)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

L’aspirine, même destin que les lasagnes ?

Doliprane : l'impéritie politique.

François Guizot à Matignon ?

Gilberte Beaux.

Standard & Poor's moins indulgente pour la France que les autres agences de notation.

Assurance-chômage : durcissement pour plus d'emplois ?

Les 10 mesures de Gabriel Attal insuffisantes pour éteindre la crise agricole.

Le Tunnel sous la Manche.

Agences de notation Moody's et Fitch : la France n'est pas dégradée !

Der Spiegel : "La France, c'est l'Allemagne en mieux".

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20241011-doliprane.html

https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/doliprane-souverainete-patriotisme-257203

http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2024/10/14/article-sr-20241011-doliprane.html

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_299011_yarticovoiturage01.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_f29375_yarticovoiturage05.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_bb8fb6_yarticovoiturage02.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_22b7f1_yarticovoiturage06.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_50f0b4_yarticovoiturage03.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_161dac_yarticovoiturage07.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_ab790c_yarticovoiturage04.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_9aa0d4_yarticovoiturage08.jpg)

/image%2F1488922%2F20250303%2Fob_23efb3_yarticovoiturage09.jpg)

/image%2F1488922%2F20250302%2Fob_7363d3_yartipapefrancois2025a01.jpg)

/image%2F1488922%2F20250302%2Fob_72de28_yartipapefrancois2025a02.jpg)

/image%2F1488922%2F20250302%2Fob_8f2914_yartipapefrancois2025a09.jpg)

/image%2F1488922%2F20250211%2Fob_fb8c19_yartiloihandicap20ans01.jpg)

/image%2F1488922%2F20250211%2Fob_3bcda0_yartiloihandicap20ans02.jpg)

/image%2F1488922%2F20250211%2Fob_fdf6f0_yartiloihandicap20ans04.jpg)

/image%2F1488922%2F20250211%2Fob_ad3d77_yartiloihandicap20ans05.jpg)

/image%2F1488922%2F20250211%2Fob_f3bee3_yartiloihandicap20ans06.jpg)

/image%2F1488922%2F20250113%2Fob_a074f5_yartichathuitres01.jpg)

/image%2F1488922%2F20250113%2Fob_fb4814_yartichathuitres02.jpg)

/image%2F1488922%2F20250113%2Fob_e5451d_yartichathuitres03.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_58ba88_yartiivgi01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_490aea_yartiivgi04.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_29788f_yartiivgi02.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_8f62bd_yartiivgi03.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_ef8b71_yartiivgi05.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_bc8ac1_yartiivgi06.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_c86955_yartiivgi07.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_e7196b_yartikouchnerbernard01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_a77d78_yartikouchnerbernard03.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_153de0_yartikouchnerbernard04.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_5b23f5_yartikouchnerbernard02.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_2db76e_yartikouchnerbernard05.JPG)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_a05d5f_yartikouchnerbernard08.jpg)

/image%2F1488922%2F20241017%2Fob_78816c_yartidoliprane01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241017%2Fob_254699_yartidoliprane02.jpg)

/image%2F1488922%2F20241017%2Fob_3246fa_yartidoliprane03.jpg)

/image%2F1488922%2F20241017%2Fob_341e75_yartidoliprane06.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_e74db4_yartimpoxa06.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_59c272_yartimpoxa01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_737bc8_yartimpoxa07.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_939078_yartimpoxa08.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_5a56d4_yartimpoxa03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_ec195c_yartimpoxa02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_7ea6bd_yartimpoxa09.jpg)

/image%2F1488922%2F20240817%2Fob_8b961f_yartimpoxa05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_909a67_yarticovidgl01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_4c6da5_yarticovidgl03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_03e965_yarticovidgl02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_0b5ee4_yarticovidgl07.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_2145fa_yarticovidgl04.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_ca6309_yarticovidgl0b.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_64ce1b_yarticovidgl08.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_830ba6_yarticovidgl09.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_3252a7_yarticovidgl05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_f2c0e8_yarticovidgl0a.jpg)

/image%2F1488922%2F20240618%2Fob_ae3e5c_yarticovidgl06.jpg)