« Ce soir, la profusion de symboles historiques, la variété des usages du passé, l’inédite diversité humaine des figures et des acteurs et actrices, la volonté de ne pas adresser la leçon au monde, tout cela fait rupture dans la manière dont la France représente et raconte ordinairement son passé dans les événements solennels ou commémorations officielles. (…) Le récit national n’est pas esquivé, une histoire de France est esquissée dans sa singularité, mais cette histoire n’est ici ni linéaire ni fermée à la différence. Cette histoire n’est pas une histoire moins riche, ou destructive, mais une histoire qui nous ressemble et nous nourrit. Ce dialogue entre histoire, grand spectacle et création artistique n’est pas facile, il doit être souligné » (Guillaume Mazeau, le 26 juillet 2024 dans "Le Monde").

Je reviens sur la très belle cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris, qui s'est déroulée au bord de la Seine. C'était la première fois qu'une telle cérémonie s'était déroulée à l'extérieur, en dehors de l'enceinte des JO (hors d'un stade). Les réactions étaient quasi-unanimes sur le caractère exceptionnel, historique, joyeux de ces festivités, au point que les Américains vont devoir faire aussi bien en 2028 à Los Angeles. Selon la chaîne américaine NBC, un milliard de personnes auraient regardé cette cérémonie dans le monde. La grosse pluie n'a pas empêché le succès de cette fête grandiose et majestueuse. Un peu moins de 7 000 athlètes ont défilé et 3 000 artistes (dont 400 danseurs) ont participé au spectacle. C'était pharaonique !

Certes, des polémiques bien inutiles ont germé, surtout dans les réseaux sociaux, venant de tous ceux dont le métier est de dénigrer la France ou son Président, Emmanuel Macron en l'occurrence, pour cette manifestation, cela revient au même. On ne s'étonnera donc pas d'y retrouver la très prévisible fachosphère ainsi que la Russie, par exemple, mais aussi, et c'est plus regrettable, la Conférence des évêques de France. Je reviendrai un peu plus loin sur les deux (principales) polémiques qui sont nées de ce spectacle.

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisation française a fait très fort comme spectacle à la fois artistique, culturel, historique, sportif. Il y en avait pour tous les goûts et tous les sens. Il est quasiment certain qu'aucun spectateur ou téléspectateur n'a pu aimer toutes les animations, tous les plateaux, tous les tableaux, toutes les manifestations proposées par ce spectacle, mais tous ensemble, ils donnent une sorte de rapide (bien que durant quatre heures) mélange du temps (l'ancien, le moderne), de l'espace, des valeurs universelles, de ce qu'est la France (ou n'est pas), des clins d'œil, des références culturelles, le tout s'assurant de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et aussi de la devise de l'Europe, unis dans la diversité, à savoir que la richesse de la France rejaillit sur le monde mais que la richesse du monde, des autres cultures, rejaillit aussi sur la France.

Ont été honorés non seulement des personnages célèbres, des femmes d'importance, comme Simone Veil et Simone de Beauvoir (dont la statue s'est coincée !), des grands sportifs, français ou étranger d'ailleurs), mais aussi de "petites mains" comme les artisans qui ont réparé Notre-Dame de Paris ou les ouvriers fondeurs de la Monnaie de Paris qui ont coulé les médailles d'or olympiques avec un peu de métal de la Tour Eiffel. La fête était aussi touristique, fluviale et parisienne, puisque le spectacle s'est passé sur la Seine, du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, celui qui raccorde le Trocadéro à la Tour Eiffel.

La première fierté française, cela a été la chanteuse américaine Lady Gaga qui a chanté Zizi Jeanmaire... mais c'était aussi la fierté américaine qu'elle fût présente à cette cérémonie française et fît partie de cette extraordinaire aventure. Un peu plus tard, la chanteuse française la plus vendue dans le monde Aya Nakamura a interprété, avec les musiciens de la Garde républicaine, un mélange reprenant ses propres chansons et "For me formidable" de Charles Aznavour, tout cela sur le pont des Arts, devant l'Académie française, pour signifier l'égalité. L'avantage d'une polémique préventive, alimentée par l'extrême droite (sous prétexte non dit que sa couleur de la peau représenterait mal la France), c'est qu'elle n'a plus lieu après sa prestation. On avait évoqué Édith Piaf, elle a chanté Aznavour ; ma foi, ce mélange, peut-être pas du goût de tous, était en tout cas très œcuménique ! Très "en même temps".

De la chanson française ont émergé notamment Serge Gainsbourg ("Initial B.B."), les Rita Mitsuko ("Andy"), Daniel Balavoine ("L'Aziza"), France Gall et Michel Berger ("Ça balance pas mal à Paris"), Mylène Farmer ("Désenchantée"), Véronique Samson ("Chanson sur ma drôle de vie"), Michel Polnareff ("Lettre à France"), etc.

Le vol de "La Joconde" fait référence à un épisode de l'histoire de l'art, et on s'est finalement aperçu que c'étaient les Minions (une production de dessins animés franco-américains) qui étaient les coupables ! Ce que n'a pas dit le spectacle, c'est que le Louvre avait accueilli le dîner officiel des chefs d'État et de gouvernement la veille (accueil par la Pyramide du Louvre, tapis rouge).

La longue (certainement trop longue) chevauchée fantastique de la porteuse du drapeau olympique sur les eaux de la Seine (et sous la pluie) faisait référence à Jeanne d'Arc, et c'était la conceptrice même du cheval mécanique poussé dans le fleuve, Morgane Suquart, qui tenait le rôle de la cavalière avant que la gendarme Floriane Issert ne soit arrivée à sa place sur le pont d'Iéna pour donner le fameux drapeau, avec cette solennité presque militaire du salut aux drapeaux.

Quant à l'allumage de la vasque olympique par deux athlètes de renommée mondiale, Marie-José Pérec et Teddy Riner, elle était très originale, en continuant à faire parler le génie français, avec une montgolfière qui a illuminé le Paris nocturne des feux olympiques, et cette scène m'a fait penser à la scène finale de la "Rencontre du Troisième type" de Steven Spielberg (sorti le 16 novembre 1977) avec François Truffaut et Richard Dreyfuss. D'une point de vue cinématographique, il y a eu dans ce spectacle de nombreuses références dont les frères Lumière et le génial Georges Méliès.

Venons-en aux deux polémiques du moment, une petite et une moyenne, toutes les deux dérisoires, à mon sens, car lorsqu'on parle d'art, on parle avant tout de liberté, car la France, c'est aussi la créativité en liberté. L'art, en particulier, permet de revisiter des anciens concepts, de pasticher aussi, de provoquer, bien sûr. Thomas Jolly, le directeur artistique du spectacle, a montré ainsi sa finesse dans l'art de faire de l'art, si j'ose dire !

La première polémique provient surtout de Jean-Luc Mélenchon qui a donné son quitus au spectacle (nous sommes rassurés !) ...mais sauf deux évocations, Marie-Antoinette et "La Cène". Étrange ancien laïcard qui, aujourd'hui, est prêt à défendre l'honneur supposé atteint des chrétiens pour mieux défendre demain celui des musulmans : « À quoi bon risquer de blesser les croyants ? Même quand on est anticlérical ! Nous parlions au monde ce soir-là. Dans le milliard de chrétiens du monde, combien de braves et honnêtes personnes à qui la foi donne de l’aide (…), sans gêner personne ? ».

L'évocation de Marie-Antoinette, Jean-Luc Mélenchon l'a trouvée macabre et « d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir ». Très étrange encore pour un adorateur de Robespierre, celui qui a eu tant de têtes décapitées sur la conscience, et pour un anti-monarchiste. J'ai eu un peu le même réflexe de dégoût devant l'aspect gore, en voyant cette Conciergerie immaculée de rouge, de sang, avec Marie-Antoinette tenant sa tête coupée comme les saints de la sainte Église. Bien sûr, les lieux s'y prêtaient, et finalement, l'histoire de France est l'histoire de France, pas toujours très belle à voir.

En outre, cette scène a laissé place à une interprétation magistrale de "L'amour est un oiseau rebelle", morceau du célèbre opéra "Carmen" de Georges Bizet, par la mezzo-soprano Marina Viotti embarquée dans un bateau.

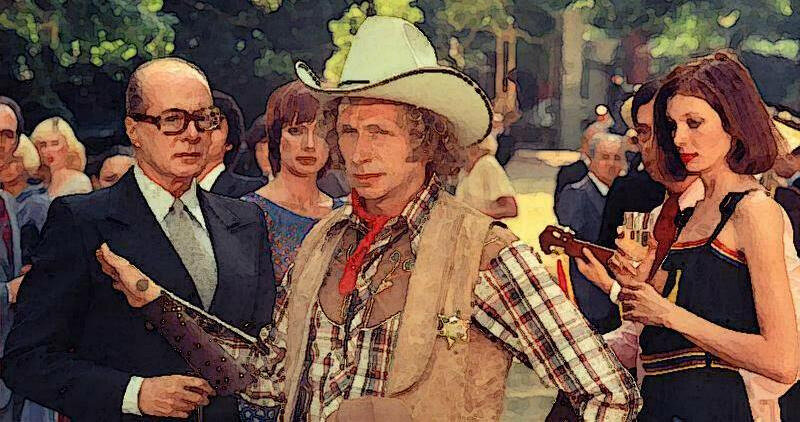

L'autre polémique, c'est "La Cène". Je l'écris exprès ainsi alors que c'est en fait assez faux. Si elle a été aussi alimentée par Jean-Luc Mélenchon, ce sont surtout les catholiques intégristes et l'extrême droite identitaire qui se sont le plus indignés (bien pauvrement et inutilement). De quoi s'agissait-il ? D'un tableau vivant mettant en action quelques drag queens et d'autres personnages assez bizarres, dirait-on, sous le titre de "Festivité". Je précise à toute fin utile que je goûte peu aux délices des drag queens, m'interroge même sur leurs motivations, mais franchement, en quoi me gêneraient-elles ? Chacun a le droit de vivre, et de se montrer, exubérance ou discrétion. Il n'y a rien de woke, il n'y a que de l'art, qui est ou révolutionnaire ou pompeux sinon pompier.

La scène était très colorée (mais aussi très mouillée) : une énorme table, des convives gourmands, et un plat sous cloche. La cloche s'est levée et qui est apparu ? Un éclat de rire avec le chanteur Philippe Katerine, complètement nu, peinturluré en bleu Schtroumpf, incarnant Dionysos (le dieu du vin), et chantant "Nu", une sorte d'hymne à la nudité. Autodérision forcément. Après le spectacle, Philippe Katerine a expliqué qu'il avait envoyé aux organisateurs une vidéo et sa proposition de se produire pour la cérémonie d'ouverture, il a été retenu. Originalité. Il a cité des arguments de paix (on ne peut pas cacher des armes), de décroissance (on n'achète pas de vêtement), etc.

Au-delà des drag queens, ce qui a choqué des prétendus chrétiens (j'écris "prétendus" car moi-même je peux revendiquer mon catholicisme, sans vouloir pourtant le crier sur tous les toits, et j'avoue humblement que j'ai plus souri qu'été scandalisé), c'est que la scène serait une imitation de "La Cène", ce tableau de Léonard de Vinci (réalisé entre 1495 et 1498) représentant le repas du Jeudi Saint (avant la mort du Christ, entouré de ses apôtres). Ils voyaient alors le Christ en une sorte de drag queens un peu étrange, et ses apôtres de même.

Mais Goscinny et Uderzo ont-il choqué leur lecteurs avec un banquet d'Astérix reprenant étrangement les poses de "Le Cène" ? Certainement pas. Il faut dire qu'il n'y avait pas de fachosphère, à l'époque de parution.

Samedi, la Conférence des évêques de France (CEF) s'est senti obligée d'emboîter le pas des internautes assez stupides en parlant de scène « de dérision et de moquerie du christianisme » et de « l'outrance et la provocation de certaines scènes ». Mais les évêques n'ont-ils pas mieux à faire et mieux à penser qu'à surréagir dans une vaine et inutile polémique ? Leur parole ne devrait-elle pas être réservée à des choses réellement grave et importante ? Surtout après les récentes révélations sur l'abbé Pierre ? (Heureusement, la CEF, honnête, a aussi reconnu dans le spectacle « de merveilleux moments de beauté, d’allégresse, riches en émotions et universellement salués »).

Certains internautes ont d'ailleurs réagi assez vivement sur ces dénigrements : le tableau de cette Festivité ne faisait pas référence à la religion, au Christ ni à ce tableau de Léonard de Vinci, mais à un tableau du peintre néerlandais Jan van Bijlert, l'un des plus importants de sa ville natale, Utrecht (de l'école caravagesque), intitulé "Le Festin des dieux" (réalisé vers 1635), qui montre Apollon en maître des cérémonies et Dionysos au premier plan. Cette œuvre est exposée au Musée Magnin à Dijon.

La notice de ce musée est assez explicite : « Sur l’Olympe, les dieux sont rassemblés pour un banquet célébrant le mariage de Thétis et Pélée. À gauche se tiennent Minerve, Diane, Mars et Vénus accompagnés de l’Amour. Flore, la déesse du printemps, se trouve derrière eux. Apollon couronné, identifiable à sa lyre, préside au centre de la table. On reconnaît plus loin Hercule avec sa massue et Neptune avec son trident. À l’extrême-droite, Eris a déposé sur la table la pomme de la discorde. Certains dieux manquent, probablement en raison de la coupure dont la toile a souffert sur la partie gauche ; la présence du paon de Junon le laisse penser. Le thème du festin de dieux était populaire en Hollande ; "le Mariage de Psyché" et "Amour" d'Hendrick Goltzius déclencha une abondante production d’œuvres illustrant ce sujet. (…) Le satyre dansant devant la table et le Bacchus allongé au premier plan pressant au-dessus de sa bouche une grappe de raisin rappellent de façon atténuée le naturalisme [du Caravage] : chairs à teinte ocre, corps vus de près dans des attitudes non orthodoxes. Cependant, la faveur considérable dont jouissait le peintre italien ne dura pas. Son influence a presque disparu vers 1630 (…). ».

On pourrait en effet associer ce tableau de Jan van Bijlert à celui de Giovanni Bellini et de Titien, "Le Festin des dieux", réalisé en 1514 puis 1529, exposé à la National Gallery of Art de Washington.

Interrogé sur BFMTV le dimanche 28 juillet 2024, Thomas Jolly a rejeté la connotation religieuse de cette mise en scène. Il voulait promouvoir les valeurs de l'olympisme, pas du catholicisme. "La Cène", ce n'était pas son inspiration, a-t-il assuré mi-amusé : « Ce n'est pas mon inspiration. Je crois que c’était assez clair, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Il est là, pourquoi ?, parce qu’il est dieu de la fête (…), du vin, et père de Sequana, déesse reliée au fleuve (…). L’idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée aux dieux de l’Olympe… Olympe… Olympisme (…). Vous ne trouverez jamais chez moi une quelconque volonté de moquerie, de dénigrer quoi que ce soit. J’ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie. ». Il n'a toutefois pas confirmé l'inspiration du tableau de Jan van Bijlert.

Sur BFMTV, Thomas Jolly en a profité aussi pour affirmer que la scène avec Marie-Antoinette n'était pas du tout une « glorification de cet instrument de mort qu'était la guillotine » et que tout était « très théâtral », avec une « théâtralité de grand guignol ».

De son côté, la drag queens Piche qui a participé à la scène de Dionysos, a commenté sur BFMTV le 27 juillet 2024 : « L'art, ça divise toujours. À partir du moment où ça ne remue pas les gens, ce n'est pas de l'art pour moi. (…) Il n'y a eu pas de provocations réelles ou de choses qui soient véritablement obscènes. On ne s'est pas moqué du tout de ce tableau-là ["La Cène"]. (...) C'est vraiment juste parce que c'est des queers et des drag queen qui utilisent cette représentation-là que ça gène. ».

Pour autant, la directrice de la communication de l'organisation, Anne Descamps, a présenté ses excuses le 28 juillet 2024 : « Clairement notre intention n’était pas d’afficher un manque de respect à quelque groupe religieux que ce soit. À l’inverse, notre intention était de montrer de la tolérance et de la communion. Si des gens ont été offensés, nous nous en excusons. ». Tandis que Thomas Jolly a confirmé : « Notre sujet n'était pas d'être subversif. Nous n'avons jamais voulu être subversifs. Nous voulions parler de diversité (…). Nous voulions inclure tout le monde, c'est aussi simple que ça. ».

Je termine sur cette réflexion : cette cérémonie d'ouverture n'était pas une allégorie en l'honneur d'Emmanuel Macron comme certains détracteurs politiques voudraient le faire croire (et ceux-là, par haine contre lui, une haine dérisoire et anecdotique, se sentent alors obligés de dénigrer ce spectacle). Le Président de la République était au contraire très petit face au grandiose de cette cérémonie et on imagine bien qu'il n'a pas beaucoup contribué personnellement à sa réussite, chacun son métier, chacun sa fonction. Du reste, passionné par le sport, Emmanuel Macron, qui n'a fait que prononcer la phrase officielle d'ouverture, a même paru très impressionné par son propre rôle.

Il n'imaginait pas un instant qu'il aurait pu se retrouver à cette place, ce vendredi soir, mais c'est vrai que, par les hasards du calendrier, il se trouve, avec ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans la même situation, dans la première moitié de son second mandat présidentiel, que François Mitterrand avec le Bicentenaire de la Révolution française le 14 juillet 1989. Séjournant à Paris à l'époque, j'y ai assisté, j'y ai ressenti beaucoup d'émotion, notamment avec Jessye Norman qui chantait "La Marseillaise".

La prestation d'Axelle Saint-Cirel, qui a chanté "La Marseillaise" sur le toit du Grand Palais, ne sera peut-être pas aussi mémorable que celle de Jessye Norman (malgré son sixième couplet), mais peut-être que celle de Juliette Armanet interprétant "Imagine" (de John Lennon) sur un radeau, accompagnée de Sofiane Pamart au piano, ce dernier sous les flammes malgré la grosse pluie, le sera, tellement elle était émouvante, et puis bien sûr, le final, le bouquet final, Céline Dion qui a fait sa première apparition artistique depuis 2020 au premier étage de la Tour Eiffel pour "L'Hymne pour l'amour" (d'Édith Piaf). Et pas en playback : de toute sa voix un peu cassée, de toute sa puissance, surmontant toutes ses peurs.

Cette cérémonie, au contraire, était d'abord une fête en l'honneur des sportifs, des champions ou futurs champions, français ou d'ailleurs. Il faut se rendre compte que ces athlètes de haut niveau ont travaillé dur, se sont entraînés depuis plusieurs années, pour ces quelques heures, journées d'épreuve, que cette cérémonie était leur cérémonie, qu'elle glorifiait avant tout leurs exploits, passés ou futurs, et que cette grande fête du sport est aussi un moyen de réconciliation et de concorde entre les peuples du monde. Festivité ! Merci la France, vive l'équipe de France et vive la France ! Merci le monde et vive le monde ! (Depuis lors, les médailles arrivent !).

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (28 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Festivité !

Ouverture des Jeux olympiques : Paris tenu !

Amélie Oudéa-Castéra se baigne dans la Seine : Paris tenu !

Fête de l'Europe, joies et fiertés françaises.

Adèle Milloz.

Éric Tabarly.

Coupe de France de football 2023 : victoire de Toulouse ...et d'Emmanuel Macron !

France-Argentine : l'important, c'est de participer !

France-Maroc : mince, on a gagné !?

Qatar 2022 : vive la France, vive le football (et le reste, tant pis) !

Après la COP27, la coupe au Qatar : le double scandale...

Vincent Lindon contre la coupe au Qatar.

Neil Armstrong.

John Glenn.

Michael Collins.

Thomas Pesquet.

Youri Gagarine.

Le burkini dans les piscines.

Les seins nus dans les piscines.

Roland Garros.

Novak Djokovic.

Novax Djocovid.

Jean-Pierre Adams.

Bernard Tapie.

Kylian Mbappé.

Pierre Mazeaud.

Usain Bolt.

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20240727-festivite.html

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/festivite-256072

http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2024/07/28/article-sr-20240727-festivite.html

/image%2F1488922%2F20240818%2Fob_b942b0_yartidelonalainc01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240815%2Fob_5f930d_yartiassomption01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240815%2Fob_90371b_yartiassomption02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240815%2Fob_ea0aec_yartiassomption03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240814%2Fob_6045eb_yartiassomption05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240820%2Fob_12f1bb_yartidelonalaine02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240820%2Fob_013219_yartidelonalaine01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240820%2Fob_06e5c9_yartidelonalaine04.jpg)

/image%2F1488922%2F20240820%2Fob_acb649_yartidelonalaine03.jpg)

/image%2F1488922%2F20240820%2Fob_c0da65_yartidelonalaine05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_c8a2a3_yartigeniefrancaisc012.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_2570bb_yartigeniefrancaisc005.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_c9594d_yartigeniefrancaisc009.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_ba6716_yartigeniefrancaisc006.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_28f939_yartigeniefrancaisc007.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_358fdb_yartigeniefrancaisc003.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_a5ad4a_yartigeniefrancaisc004.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_4f3b71_yartigeniefrancaisc008.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_f28e72_yartigeniefrancaisc010.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_17b540_yartigeniefrancaisc002.jpg)

/image%2F1488922%2F20240801%2Fob_73dd7b_yartigeniefrancaisc011.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_8670fe_yarticeremoniejob001.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_31c820_yarticeremoniejob008.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_325a7a_yarticeremoniejob010.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_68e355_yarticeremoniejob009.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_7643d7_yarticeremoniejob012.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_1b919e_yarticeremoniejob002.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_31bcf6_yarticeremoniejob003.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_0eedd4_yarticeremoniejob007.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_6c4f2d_yarticeremoniejob006.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_4e3adb_yarticeremoniejob004.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_e9bc4a_yarticeremoniejob005.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_718167_yarticeremoniejob017.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_022346_yarticeremoniejob015.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_0cb24d_yarticeremoniejob014.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_7454ce_yarticeremoniejob016.jpg)

/image%2F1488922%2F20240729%2Fob_ad61b3_yarticeremoniejob011.jpg)

/image%2F1488922%2F20240728%2Fob_a68859_yarticeremoniejob013.jpg)

/image%2F1488922%2F20240723%2Fob_fed2fe_yartidumasfilsalexandre01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240723%2Fob_e140b2_yartidumasfilsalexandre02.jpg)

/image%2F1488922%2F20240723%2Fob_3961b3_yartidumasfilsalexandre05.jpg)

/image%2F1488922%2F20240722%2Fob_630fe0_yartiduteilyves01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240722%2Fob_85ea4c_yartiduteilyves02.jpg)